2011年11月24日

広報誌Vol.10発行しました。

今回の内容は・・・

◆平成22年国頭地区社会教育委員等研修会

◆中国・四国・九州生涯学習実践研究交流会

等の取材記録です。

ここをクリックするとpdfが開きます。a>

2011年08月30日

『社会教育委員等 研修会(島尻地区)』

9月26日(月)14:00~ 島尻地区で研修会を開催します。

場所は島尻教育事務所です。

社会教育委員、社会教育主事、社会教育指導員

社会教育に携わる方なたどなたでもご参加いただけます。

どうぞご参加下さい。

お待ちしています。

2011年08月29日

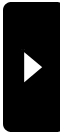

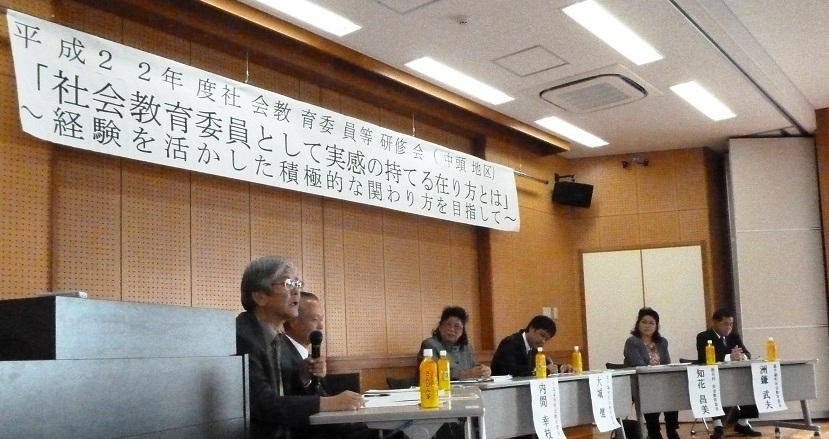

「社会教育委員等 研修会(中頭地区)」

社会教育委員等 研修会(中頭地区)を開催いたします。

社会教育委員の方、社会教育主事の方、

社会教育指導員の方、そのほか社会教育に携わるどなたでも

ご参加いただけます。

どうぞ、ご参加下さい。

お待ちしております。

2011年05月23日

『平成23年度 沖縄県社会教育指導者研修会』

国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター長 服部 英二氏を

講師にお招きしてお話をしていただく予定です。

皆さんの参加をお待ちしています。

日時:平成23年6月17日(金)14:00~16:00

会場:宜野湾市立中央公民館

※研修会終了後、沖縄県社会教育委員連絡協議会及び社会教育主事協会の総会が開催されます。

2011年05月17日

『社会教育委員等 研修会(国頭地区』

社会教育委員等研修会(国頭地区)を開催します。

どうぞご参加下さい。

社会教育委員の方、社会教育主事の方、

社会教育指導員の方、

そのほか、社会教育に携わるどなたでもご参加いただけます。

お待ちしています。

2011年03月28日

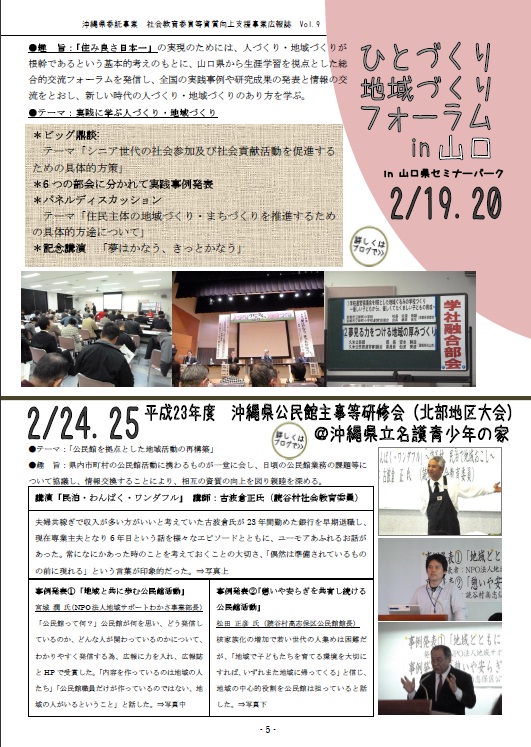

平成22年度 国頭地区社会教育委員等研修会

平成22年度国頭地区社会教育委員等研修会を開催しました。

今回の研修会で平成22年度の研修会は終了です。

年度末の多忙な時期に、30名ほどのみなさんにご参加いただきました。

次年度以後につながる研修会となっていましたら幸いです。

文末のアンケート結果もどうぞご覧ください。

【趣旨】

「社会教育委員として何をすべきか」について、改めて考える場とし、具体的に実践している例も踏まえ、これからの社会教育の諸課題に対応すべく、実際生活に関わる、各自のそれまでの経験、活動の活かし方を考える機会とする。

講演

講師:津留 健二氏 沖縄女子短期大学客員教授

演題:『社会教育委員活動への期待~新しい時代にどう対処するか』

津留先生に事前にいただいていた講演要旨は以下の通りです。

要旨:教育基本法の改正を受けて、新しい時代に即した教育が展開されている。本県においても、本県「教育の目標」を改め、「沖縄21世紀ビジョン」の下、新しい「沖縄県教育振興基本計画」や「第三次沖縄県生涯学習推進計画」の策定作業が進められている。このような時にあって、家庭や地域の教育力の低下が大きな課題となっている。これらの地域課題の解決に当たっては、社会教育委員活動への期待が大きい。新しい時代を迎え社会教育委員として具体的にどう対処するかを共に考えたい。

【内容】

平成23年度に開催される九州ブロック社会教育研究大会沖縄大会のテーマである

「教育新時代に対応する社会教育」に触れ、

教育“新”時代とはなにかということがわからないと、

それに対応する社会教育は構築できないのではないかと述べた。

その上で、同大会サブテーマである

「新しい公共の観点に立ち、地域の特性を活かした地域コミュニティの形成と社会教育の役割」

について、「時代認識の共有」という観点から、

戦前・戦中の「貧しさに処する教育」から、

戦後に物があふれた「豊かさに処する教育」へと時代が変化したことを説明した。

また、現在は「過剰な豊かさが生む貧しさ」があるとし、

日本の国民が享受している豊かさを全世界が受けるようになったらどうなるかと、

地球は崩壊してしまうだろうという新聞記事を紹介し、

一部の人しか享受できないような豊かさであれば、

普段の生活を見直さなければいけないと述べた。

ここで教育“新”時代の芽生えが出てきているのではないかと述べ、

過剰な豊かさが生んだ新しい貧しさにいかに処するか問われている時代だとした。

これからの時代にふさわしい教育の構築のために、

日本の教育は、中曽根総理時代に当時の文部省の諮問機関である中央教育審議会から

臨時で審議会を作り

①個性重視の原則

②生涯学習体系への移行

③変化への対応

という改革を行った。

そして2001年に文部科学省になり「21世紀教育新生プラン」を作成した。

阿部内閣の時は教育再生会議が開かれ、今日に至るという流れを示した。

社会教育に携わる人は教育基本法を熟知する必要があると述べ、

例えば社会教育では家庭教育を重視しているし

沖縄県としても学力向上対策に力を入れている。

それは社会教育の分野からいえば家庭教育の影響が大きいとし、

家庭教育で取り組むべき以下3点を紹介した。

①港づくり(家庭の人間関係づくり)

②健康づくり(体、心の健康→口の点検、何を食べているか何を言っているか)

③未来づくり

また、学校における地域連携室等、

地域の人やPTAが学校に入りやすい場の設定を進める動きも紹介し、

津留先生自身が学校に茶道を普及させる活動をしていることもあわせて紹介した。

社会教育がいかに学校の施設を利用していくかということはとても大切なことであると述べた。

社会教育委員の役割が定められていながら機能していない点について、

大事なのは自発的意思による実践力と「つなぐ」役割が期待されているのではないかと述べた。

やらされているのではなく、

みずから地域貢献をやるという「行動する社会教育委員」

でなければならないのではないかと思う。

それぞれの活動はなさっているがそれをいかにつないでいくか、

学校と社会をどうつなぐのか家庭と学校をどうつなぐのか

そういうことが問われているのではないかとした。

また、研修等に「参加する人はする、しない人はしない」という

社会教育委員の現状についての質問に対し

「各市町村の任命の仕方もあるが、任命したらすぐに社会教育委員の役割について、

また地域の共通の課題を認識する研修を開催する必要がある、

それを求める声も多く聞いてきている」と述べた。

まとめとして、

政府に予算をつけなさい、とか、

県に何かやりなさいと要求することはもう出来ない時代になっているのではないかと考える、

阪神大震災のときもそうだったが

今回の東北・関東の震災にもボランティアで駆けつける若者がたくさんいると聞いている。

身近なところに仕事を見つけ出してやる必要がわたしたちにはあるのかもしれない

という言葉で締めくくった。

◆今回の研修内容はいかがでしたか?

【社会教育委員】

・講演は良かった。話の基になる講義であった。

・社会教育委員は名誉職なのか?どんな活動が出来るのか?常に思っていた。今日の講演を聞いて全県的に社会教育委員の活動は不活発である…納得した。しかし任命されたからには名誉職ではいけないと思う。身近な家庭教育の問題から少しずつ取り組めたらと思う。

※過剰の豊かさから生まれる心の貧しさ、物質的な貧しさがこれからの課題だと思う。支え合える社会づくりが出来れば…

・教育基本法(抜粋)においての教育の目的及び理念を学べて良かった。

【社会教育主事】

・社会教育委員の役割等が分かり、為になった。

・国頭地区での開催で参加しやすかった。

・講師の話もわかりやすくて良かった。

【その他】

・津留先生のお話は「社会教育研究大会ちらしに始まり新教育時代に対応する社会教育」など本当に勉強になるものでした。特に、青少年教育施設が地域とどうつながるかカヨウ地区の亀の飼育の話など、話を聞いて取り組もうと鼓舞する内容でした。ありがとうございます。

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

◆次回の研修はどういう内容を希望しますか?またお呼びしたいと思う講師がいらっしゃいましたらお書き下さい。

【社会教育委員】

・是非、講演も入れて欲しい。

・防災、防犯に関する講演(今年の震災で考えさせられた)

【社会教育主事】

・次回はグループ形式でやっても良いと思う。

・社会教育委員の活動事例紹介。

【その他】

・背戸博史琉大准教授の社会教育委員などは実際どのように取り組めばいいかなどの内容を聞いてみたいです。

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

◆ご意見、ご要望

【社会教育委員】

・共有する話題が多かった。

・家庭教育=家庭の役割

① 港づくり ②健康づくり ③未来づくり

特に健康づくりの中で口の観察、食と言葉、考えさせられました。

・参加者が少ないのにびっくりです。社会教育委員複数人の中、参加者が私一人とはどうしたことでしょう。

勉強になる研修なのでもっと参加する方が増やせないものでしょうか。

【社会教育主事】

・市町村の議会中の為、参加者が少ないのでは?年度末の開催は参加するのが難しい。(時期的に)

【その他】

・城間教育長のお話にありますように国頭地区の社会教育の一層の振興に力を入れるべきと思いました。

2011年03月18日

第22回卒業式(てだこ学園大学院)

2ヵ年の過程を修め、高齢化社会の指導者として識見を深めた、

約50名が巣立ちました。

この「てだこ学園大学院」は昭和63年(1988)に開学、

今年で22年目という歴史があり、県内では老舗の生涯学習講座です。

高齢者の居場所・やりがいづくりの場として続いてきました。

去る8月に話を伺った、副学園長の真喜屋氏によると、

「家庭で、または社会で積み重ねてきた経験をお互いに活かし合い、

学び直す場として、参加者が口をそろえて来てよかったと言っている」そうです。

本日の卒業式、晴れ晴れとした笑顔の卒業生が印象的でした。

浦添市の歌が斉唱された後、浦添市長からは

「卒業後も、どんな夢でもいいので夢を持ち続け、邁進し続けて欲しい」

との祝辞がありました。

1人1人に卒業証書が授与され、

引き続き皆出席賞、出席優良賞などが授与されました。

式典後、例年祝賀会が開催される予定でしたが、

3月11日に起きた東北地方の大震災の被害に鑑み、

祝賀会や音楽の演奏等は中止としたそうです。

また、祝賀会のため集めた会費を全額、義援金に回すということを

会場の拍手で承認していました。

胸がいっぱいになる瞬間が、何度もある卒業式でした。

60歳以上の方のみ入学できるてだこ学園大学院。

おめでとうございますと、

ありがとうございますを

お伝えしたいと思います。

2011年03月10日

広報誌Vol.9 発行しました。

今回の内容は・・・

◆1月~3月の社会教育関係の研修会

◆社会教育委員等研修会(中頭地区)

◆石垣市いきいき学び課訪問

等の取材記録です。

発送する広報誌は白黒印刷ですが

こちらからはカラーでダウンロード出来ますので、ぜひどうぞ。

(1ページずつで申し訳ありません)

P1 >>

P2 >>

P2 >>

P3 >>

P4 >>

P4 >>

P5 >>

P6 >>

P6 >>

2011年03月09日

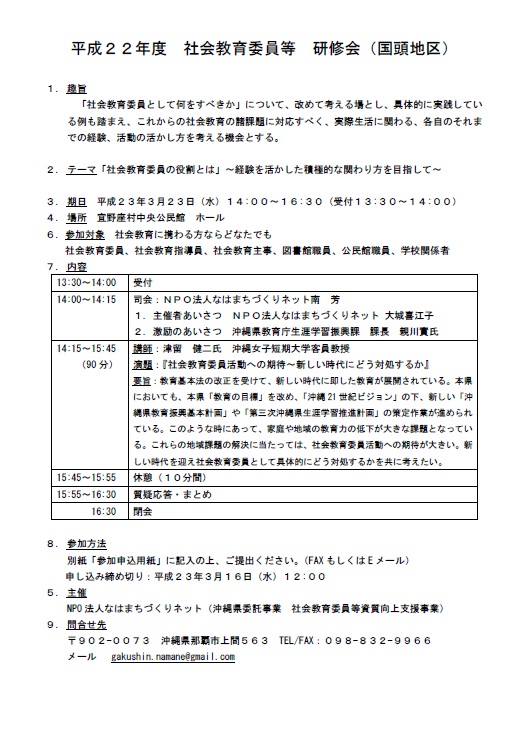

開催します『社会教育委員等 研修会(国頭地区)』

国頭地区でも研修会を開催します。

場所は宜野座村中央公民館です。

今年度最後の研修会です。

どうぞご参加ください。

社会教育委員の方、社会教育主事の方、

社会教育指導員の方、

そのほか、社会教育に携わるどなたでもご参加いただけます。

今回の講師は津留健二さんです。

実践に活かせるお話をいただける予定です。

お待ちしています!

1.趣旨

「社会教育委員として何をすべきか」について、改めて考える場とし、具体的に実践している例も踏まえ、これからの社会教育の諸課題に対応すべく、実際生活に関わる、各自のそれまでの経験、活動の活かし方を考える機会とする。

2.テーマ

「社会教育委員の役割とは」~経験を活かした積極的な関わり方を目指して~

◆講演

講師:津留 健二氏 沖縄女子短期大学客員教授

演題:『社会教育委員活動への期待~新しい時代にどう対処するか』

要旨:教育基本法の改正を受けて、新しい時代に即した教育が展開されている。本県においても、本県「教育の目標」を改め、「沖縄21世紀ビジョン」の下、新しい「沖縄県教育振興基本計画」や「第三次沖縄県生涯学習推進計画」の策定作業が進められている。このような時にあって、家庭や地域の教育力の低下が大きな課題となっている。これらの地域課題の解決に当たっては、社会教育委員活動への期待が大きい。新しい時代を迎え社会教育委員として具体的にどう対処するかを共に考えたい。

3.期日

平成23年3月23日(水)14:00~16:30(受付13:30~14:00)

4.場所

宜野座村中央公民館 第一研修室

6.参加対象

社会教育に携わる方ならどなたでも

社会教育委員、社会教育指導員、社会教育主事、図書館職員、公民館職員、学校関係者

2011年03月04日

3/3沖縄県社会教育主事等研究大会

3月3日(木)4日(金)に

1日目:あやかりの杜 多目的ホール

2日目:北中城村・中城村

大城スージーグヮー週末美術館(北中城村 大城区)

世界遺産「中城城址跡」中城視察見学(現地ガイド解説)

アーサ漁体験(北中城村渡口)

このような日程で開催されました。(※ 取材は1日目のみ)

主催は沖縄県社会教育主事協会で、今年は西原町でした。

(写真は西原町社会教育主事協会事務局 與儀さん)

●テーマ:「地域のリーダーの育て方」について

●趣 旨:県内市町村の社会教育に携わるものが一堂に会し、新たな社会的課題や地域の課題等について協議・情報交換をおこない、相互の資質の向上に努めるとともに親睦を深める。

【内容】

事例発表 各15分

<学校> 恩納村立仲泊小中学校 松尾 剛

<家庭・地域>北谷町栄口区自治会長 島袋艶子

<行政> 読谷村教育委員会生涯学習課 宜保健

◆<学校> 恩納村立仲泊小中学校 松尾 剛

学校教育と社会教育の連携と題し、事例発表があった。学校教育と家庭教育と社会教育の境目はないとし、また学校の中に社会教育が存在するとした。学校教育の抱えている課題の多く(不登校・いじめ・学力向上・生活習慣・コミュニケーション不足等)は家庭や地域にも大きく考えてもらいたいとも述べた。地域のリーダーを考えるときに、子ども会のリーダーは地域では活躍していても学校では目立たない存在である場合がある。教員は地域で活躍している子どものことを知らない現状がある為、社会教育主事には足しげく学校に通って、地域の子どもたちについて報告をしてほしいと述べた。

◆<家庭・地域>北谷町栄口区自治会長 島袋艶子

読谷村から北谷町に移り住んだ際、息子のためにも地域のことを、という思いから地域になじむように努力した。「自治会長」になって地域のために活動する中で、平和を願う朗読構成劇「かじふち」に力を入れた。「かじふち」は幼稚園児から85歳までの栄口区自治会の区民総勢50人が手作りで取り組んだ。地域の青少年が地域の活動やエイサーに参加するようになり、学校と地域の要望が一致し始めている。「家庭や学校で足りない部分は、地域で補えばいい」という思いで活動を続けている。

◆<行政> 読谷村教育委員会生涯学習課 宜保健

10年以上前から、読谷村社会教育関係団体の研修会を行ってきた。昨年は、社会教育関係団体(婦人会、青年会等、各団体)のメンバーを解体し1つのグループにして、これからの読谷村の理想と課題を出し合うグループワークを行った。北中城村の学校コーディネーターを手本にしている。学校の職員会議の最初の5分に、学校コーディネーターと共に参加し、地域のできることなどを教員に説明したり、学校に足しげく通ったりして関係を作っている。

各グループ毎に分かれて研究討議

6グループ各10名程度に分かれて、地域のリーダーの育て方について話し合った。

どのグループからも、数市町村を除き地域の各団体の後継者不足、引率者のなり手がいない、例年通りの活動にとどまるといった課題が多く出た。

子どもがいるところに人は集まってきている・そもそも地域のリーダーとは何をする役目なのか・活動をするには予算が必要、といった声も聞かれ、今一度地域の団体の仕組み、役割を見直す必要性が感じられた。

<指導助言:大城喜江子(NPO法人なはまちづくりネット 代表理事)> 那覇市繁多川公民館一部受託

2011年03月01日

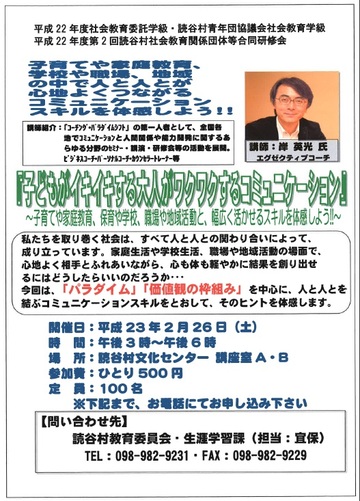

報告「読谷村 研修会」パラダイムシフト

平成22年度社会教育委託学級・読谷村青年団協議会社会教育学級

平成22年度第2回読谷村社会教育関係団体等合同研修会の開催です。

案内はこちら>>

「子どもがイキイキする 大人がワクワクするコミュニケーション」

~子育てや家庭教育、保育や学校、職場や地域活動と、

幅広く活かせるスキルを体感しよう!!~

講師:岸 英光 氏(エグゼクティブコーチ)

私たちを取り巻く社会は、すべて人と人との関わり合いによって、

成り立っています。家庭生活や学校生活、職場や地域活動の場面で、

心地よくありがとうございました。相手とふれあいながら

心も体も軽やかに結果を創り出せるにはどうしたらいいのだろうか・・・

今回は

「パラダイム」「価値観の枠組み」を中心に、

人と人とを結ぶコミュニケーションスキルをとおして、

そのヒントを体感します。

‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐

「会話で相手から能力(行動)を引き出す」ことをコーチングと言う。やる気がない人に対し「やる気を出しましょう」とたきつける方法はあまり向いていない。気持ち(心・やる気・自信)と行動(能力・結果)をいかに分けるか、が気持ちを盛り上げるポイント。

現代は下流志向という「下手にやって失敗するくらいならやらない方がいい」や、まるでわざとうまくいかないような選択をしている子どもが増えている。ほめて育てる、というのは子育ての常套句として使われてきたが、ほめて育てられた子どもは実は自尊心を失っている。自分の中のパラダイム(価値観の枠組み)の殻を抜けられないことで、いつまでも同じ自分を繰り返してしまう。

否定(やらない)と決意(やるぞ)の間にある、許可(やってもいいかも)が価値観に順応する。やってみてもいいかも、というレベルだと、うまくいった場合はうまくいく連鎖が起き(かも 連鎖)うまくいかなかった場合もダメージが少なくて済む。パラダイムはある時の思いつきでしかない。すべてうまくいっていたのに出来ないことに出くわすと「私には向いていない」→私は出来ない人間、と証拠を見つけ始める。パラダイムにいる人にどんなにそうでない現実を見せても無駄である。現在、つぶれるまでわからない団体や会社が多い理由にも当てはまる。

「パラダイムを作ってしまう言葉」…難しい・わからない・自分は~

講座後半で行った初対面の人同士が2人1組のワークでは、今のありのままの目に見える現状を相手にただ伝え続けるクリアリングが行われた。「有」を与える、ことにより状態がそのまま伝わりお互いに気持ちがクリアになった。

山本五十六(新潟県長岡市生。太平洋戦争時、連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃を指揮した)の言葉で

「人はほめて育てる」ということを言う際紹介されることの多い以下の言葉には、

「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。」…動かし方

以下のような続きがあることを紹介。

「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。」…育て方

「やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」…実らせ方

ただほめるのではなく、認めることで人に貢献できることに喜び、自分が現実を変えられる人になる。

例:

× ほめる「●●をしてくれていい子ね」 ※「●●をしないと悪い子ね」

○ 認める「●●をしてくれてありがとう、うれしかった」

「人に認められると、自分のパラダイムを越えられる」という言葉で締めくくった。

2011年02月25日

平成22年度 社会教育主事講習

最終日の個別事業報告会にお邪魔しました。

●趣 旨:

社会教育主事資格の取得については、これまで国立教育政策研究所社会教育実践研究センターや九州大学において30日間程度講習を受ける必要があり、受講者の経費負担が大きいこと等から近年受講者が少ない現状となっている。

このことを踏まえ県内で、社会教育主事講習を実施し、社会教育の専門職である社会教育主事の養成に努め本県の社会教育基盤の充実を図る。

●概要

県・市町村の社会教育・学校関係職員を主な対象に、社会教育主事となりうる資格を付与するため、文部科学省の委託を受けた国立教育政策研究所社会教育実践研究センター(国社研)が行う講習を教育情報通信ネットワーク(エル・ネット)により、沖縄県内(生涯学習推進センター他)で受講機会を提供する。

●社会教育主事の主な役割(業務)について

社会教育法に基づいて県や市町村教育委員会に置かれる社会教育を推進する専門的教育職員です。

県や市町村の社会教育行政の中核として、地域の社会教育事業を企画・実施したり、関係機関・団体の事業に助言・指導をしたりすることを通じて、地域住民の自発的な学習活動を援助する役割を担っています。

・事業の企画・立案・運営、情報の収集・提供・学習相談、住民に対する指導・助言

●同時期の実施地

・社会教育委員実践研究センター(主会場)

・新潟県立生涯学習推進センター

・(財)静岡県教育会館

・旧鳥取県立赤碕高等学校

・島根県立東部社会教育研修センター

・島根県立西部社会教育研修センター

・広島県立生涯学習センター

・新居浜市立泉川公民館

・沖縄県南部合同庁舎生涯学習推進センター

【内容】

・他県で行われる場合、実際に受講生や講師とで会えるというメリットもあるが、一方で近隣市町村とのネットワークづくりもあると言える。県内で実施することにより受講側の経費負担も少なくなり、通信ネットワークを使用することで、沖縄県内の受講者の選択肢が広がったと言える。沖縄県のような離島県ではこうした通信ネットワークでの受講は今後資格取得において期待できるだろう。また、同時期に受講している各地の受講生同士の交流もあり、各授業の最後にはFAXで質問を送り、共有しているため、各地の受講生同士のつながりも出来上がっているようだ。しかしながら、27日間という期間は各課の職員の人員体制にも大きく関わり、受講したくてもできないという状況は依然として残っている。

・取材日の授業はグループワークで和やかに話し合っている様子が印象的だった。講習の担当者からも「受講生はとても結束力がある」という声があった。今後期待できる県内のネットワークが強固になる一歩と言えるだろう。

・最終日は演習を通しての最終発表が行われた。社会教育主事の主要な職務の一つである「社会教育事業計画の策定」の視点と手順について習得を図ったまとめとして立案したプログラム(個別事業計画)の発表を行った。また、インターネットを通して、国立社会教育政策研究所社会教育実践研究センターから配信される閉講式も行われた。

・発表は全て仮定した市町村について実際に運用できる綿密な計画を作成。併せて、琉球大学の学生も発表に加わった。青少年教育(薬物防止教室)、成人教育(未婚成人対象の婚活学校)、少年教育計画(地域に愛着を持ってもらうLOVE❤U市)、女性講座(夢ある市民の学びの融合WOMAN講座)、高齢者学級 等が発表された。

・個別事業計画の策定は、社会教育主事の主要職務ではあるが、最大の職務ではない。社会教育主事の専門性は医師の仕事に例えると「診断と処方」つまり、地域診断と教育処方と例えることが出来る、と講師の井上講四氏。「学んだことを地域の中で実践を深めてください」との服部国立教育政策研究所社会教育実践研究センター長の言葉で閉講した。

2011年02月25日

沖縄県公民館主事等研修会

2日間の日程で、取材をしたのは1日目です。

※2日目の様子は、研修会に参加されていた、

地域サポートわかさ ブログにて報告されています。

こちらから>>

3月3日の沖縄タイムスにて

※那覇市若狭公民館の津嘉山館長が登場されています!

こちらから>>

====================================

●テーマ:「公民館を拠点とした地域活動の再構築」

●趣 旨:県内市町村の公民館活動に携わるものが一堂に会し、日頃の公民館業務の課題等について協議し、情報交換することにより、相互の資質の向上を図り親睦を深める。

【内容】講演+分科会+情報交換

テーマ「民泊・わんぱく・ワンダフル」

講師:古波倉 正 氏(読谷村社会教育委員)

夫婦共稼ぎで収入が多い方がいいと考えていた古波倉氏が23年間勤めた銀行を早期退職し、現在専業主夫となり6年目という話を様々なエピソードとともに、ユーモアあふれるお話があった。

家事を始めた頃のとまどい、食事を作るようになり、家族が食卓に集まるようになった喜び。

また、会話が増えたことにより、それぞれの夢や目標が語られるようになったという新しい家族の形。

家族一丸となっての家計管理として年に二回の総会を開き、目標が達成された場合、

やりくりの中から1人1人に配当があることでまたさらに頑張れるなど驚くようなエピソードも紹介。

現在読谷村の民泊には190世帯が受け入れ登録をしている。

そのなかでも中心メンバーとして活躍し、これまで500名以上の子どもたちの受け入れをしてきた。

民泊から帰った子どもたちや、家族からの手紙を大切に保管。やりがいにつながると話す。

読谷村では新しい公民館についての住民会議が開かれ、

「お試し期間があったらいい」「カフェのようだったらいい」

といった住民の声が福祉計画に組み込まれた。

常になにかあった時のことを考えておくことの大切さ、

「偶然は準備されているものの前に現れる」という言葉が印象的だった。

事例発表

① 「地域と共に歩む公民館活動」

宮城 潤 氏(NPO法人地域サポートわかさ事業部長)

わかさ公民館ホームページ>>

前島地域での地域活動をしていたことから那覇市の若狭公民館で勤務後、

民間からの館長として勤務。

公民館に務めるまでは公民館との関わりはなかったと話す宮城氏。

「公民館って何?」公民館が何を思い、どう発信しているのか、

どんな人が関わっているのかについて、どうわかりやすく発信するか、

広報に力を入れている。

その効果があって全国公民館報コンクールで優秀賞と

全国公民館ホームページコンクールにおいて最優秀賞をダブル受賞した。

「内容を作っているのは地域の人たち」「公民館職員だけが作っているのではない、地域の人がいるということ」と繰り返す。

地域を知る為の講座、若い人たちが公民館に来るように

「面白そうなことが起こる予感」がするイメージで広報に力を入れる.

月に一度の朝食会で新しいアイデアが地域の人との会話から生まれる、

情報がなかなか届きにくい「シングルマザー」「介護をしている人」のための講座など

対象者を絞った講座など、様々な角度から講座を仕掛けている。

例えばシングルマザーの講座は、地域の飲食街で夜間保育所が多いことに着目し、

子育て支援等の機関に連絡を取り他ではやっていない講座ということがわかり実施した。

参加者は少ないながらもニーズも、支援したい人もいるということがやってみてわかった。

② 「憩いや安らぎを共有し続ける公民館活動」

松田 正彦 氏(読谷村高志保区公民館館長)

高志保地区では高成会という45歳~64歳までの男性が入る会があり、

その年齢以前は青年会、65歳以降は老人会、とエスカレーター式に入会先がある。

9月に敬老会と出生祝いを同時に行う点が特徴的。毎週月曜日の午後に公民館を開放しており、

小学生が学校帰りに立ち寄る。見守り役は功体制の母親や先輩方。

また、高志保だよりという広報誌を発行し地区の行事予定やお知らせを掲載している。

行事は毎年同じだが、団体役員の入れ替わりで公民館へ来る人たちは変化。

顔馴染みが多いという地域の良さと、移り住む人たちへも行政加入の門を広げたことで加入者が増え、

活性化につながった。少子化、核家族化の増加で若い世代の人集めは困難だが、

「地域で子どもたちを育てる環境を大切にすれば、

いずれまた地域に帰ってくる」と信じ、地域の中心的役割を公民館は担っていると話した。

2011年02月21日

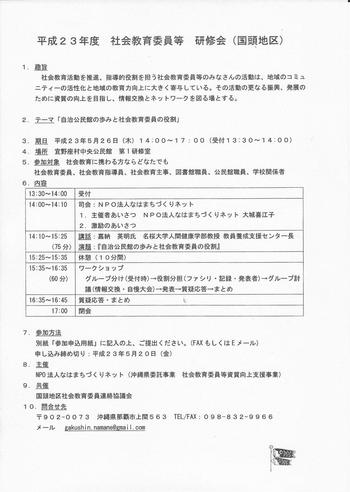

人づくり・地域づくり フォーラムin山口

人づくり・地域づくり フォーラムin山口に参加しました。

生涯学習を視点としたシンポジウム、全国の実践事例、研究成果の発表

情報交換、交流が活発に行われました。

今回で6年目というこのフォーラムですが、雰囲気からすでに

意欲がみなぎっているのを感じました。

真っ赤なジャンバーを着たスタッフが駅から会場の至る所におられ、

また、参加者も多く会場から溢れて別室のテレビで中継を見る

という場面もありました。

次年度もこの時期に開催するそうです。

北海道から宮古島まで熱意ある参加者との出会いの場です。

来年は山口県に足を延ばされてはいかがでしょうか?

●趣 旨:

「住み良さ日本一」の実現のためには、人づくり・地域づくりが根幹であるという基本的考えのもとに、山口県から生涯学習を視点とした総合的交流フォーラムを発信し、全国の実践事例や研究成果の発表と情報の交流をとおし、新しい時代の人づくり・地域づくりのあり方を学ぶ。

●テーマ:

実践に学ぶ人づくり・地域づくり

【内容】

19日(土)10:20-12:00

ビッグ鼎談

テーマ「シニア世代の社会参加及び社会貢献活動を促進するための具体的方策」

コーディネータ―:三浦清一郎(生涯学習・社会システム研究者)

鼎談者:

小山忠弘(ふるさと再生塾 塾長)

水谷由美子(山口県立大学国際文化学部 教授)

興梠 寛(日本ボランティア学習協会 代表理事)

●地縁社会が無くなりつつある現代、それを認めるという状況で良いのか?地域活動に、この指とまれと呼びかけても、集まらなかったり関わりたくなかったりという人についてどうするのか、を中心に話し合われた。主にシニア世代の「他人とつながりたくない人」が存在することについて、「外を活発に出歩かなくても立派な社会活動が出来る。人と関わりたくない高齢者はそれまでの人生になにか原因となることがあったのでは(小山)」とし、「その人が持っている孤独や内側を見つめていく必要がある。ゆっくり時間をかけて時々一緒にお茶を飲んで、という中から見えるものがある(興梠)」とした。「小さくても良いので表現をし、評価してもらう場をコーディネーターが作ること(水谷)」など、外からの様々なアプローチの方法で高齢者に近づいていく話がされた。「高齢者は放っておけば老いは確実に迫る。日本は高齢者の医療と介護で確実に財政破たんする(三浦)」という厳しい展望で幕を下ろした。

13:00-16:45(6つの部会に分かれて実践事例発表)

学社融合/子育て支援/まちづくり/協働/健康・食育/シニア世代の社会参加

参加:「学者融合」部会 (指導助言者:清國祐二…香川大学生涯学習教育センター長)

発表者

① 京都市立新町小学校(校長 佐渡規雄・学校運営協議会会長 藤原信生)

学校運営協議会を核とした地域ぐるみの学校づくり~優しい子どもから、優しくてたくましい子どもの育成~をテーマに、「地域の子は地域で育てる」という京都の古きよき伝統のもと、学校が核となり家庭・地域が協働して児童を育てる「地域ぐるみの学校」「地域ぐるみの教育」の推進について発表があった。地域の潜在的な教育力、つまり地域の人の力を大いに活かし、一年の締めくくりには学校と地域が一体となり学校運営協議会主催の「ご苦労さん会」が開かれている。

【指導講評】…「優しい」「受容」に引っ張られがちな今、「強くたくましい優しさ」という意識が良い。体験学習は子どもだけでなく大人にも良い。自治組織のあるところには声をかけると地域の力が集まりやすい。

② 松山市久米公民館(館長 安永耕造・運営協議会委員長 仙波英徳)

夢見る力をつける地域の厚みづくりをテーマに公民館を中心として各種団体との連合組織である「久米地区学社連携協力推進協議会」を平成19年度に立ちあげ、各学校の安心安全活動などを支援し、逆に子ども達には地域行事へボランティアとして参加してもらうなど密接で良好な関係を築いている様子を発表した。荒れ果てたみかんの耕作放棄地に手を入れ、サツマイモ畑にしたり6年生の卒業制作ではにわ(現在500体)を設置したりしている。いつも利用者がマンネリ化するということがあったが、畑を作る際に土木関係の技術者など普段公民館に来ることのない人を入れるようにしている。学校との関わりは校長による。

【指導講評】…運営協議会がここまで機能しているのはなかなか例がない。地域の人との関係性が出来ている証拠。

③ 岩国市立装港小学校(校長 林勉道)

学校が元気!地域も元気!学校と地域が協働で子どもを育てる学校づくりをテーマに、学校支援地域本部事業や放課後子どもプラン推進事業を活用して、地域の人にボランティアとして「地域の宝」である子どもたちの教育に関わってもらい、学校と地域双方の教育力の向上、活性化を目指している

この事業を取り入れる前から人材バンクがあり、昨年度のボランティアには、のべ1549名が参加した。社員を学校の活動に送るこむことで、全体を見渡せるようになったと話す会社があり人間育成の場にもなっている。子どもたちからは「知っている大人が増えた」教職員から「教員だけではできない活動が出来、100%よかった」という声が挙がった。保護者にも地域の人のサポートを当たり前にしないよう地域の活動がよくわかるよう学校便りにのせている。

【指導講評】…仕事は代わりがいるが、ボランティアにはいない。ボランティアだからこそ責任があるということかもしれない。荒れた成人式に中学生を入れると落ち着いた例など、学社融合の原点は、異質な者同士の関わり合いというところにあろう。

④ 小平市立小平第六小学校(副校長 村松守夫)

コミュニティが育てる、子どもの夢が広がる学校をテーマに、「コミュニティが育てる 子どもの夢が広がる学校」を合言葉に、地域と一体となって活動しているコミュニティスクール(地域運営学校)、年間延べ、5000人以上のボランティアが授業などの支援に入っている様子を紹介。多くの大人に見守られ、多様な経験と活動を通して、たくましく成長する子どもたちについて発表した。平成9年に39億円をかけ新築した。平成14年に保護者や地域の意識改革のためボランティア養成講座を実施、現在81歳の方が9年間ほぼ毎日算数を教えに来ている。コーディネーターの必要性も感じ、コーディネーター養成講座も開講している。敷居が高いと言われがちな学校に来てもらいやすくなった。HPも活性化させ、学校広報も教職員1人ずつが少しずつ担当している。ボランティアの固定化を防ぐため、ボランティアを勧誘しやすい講座を開催している。ボランティアと担任との打ち合わせはなかなか出来ていないが、うまく関係性をつくれている。

【指導講評】…地域にあるものの良さを探して豊かな想像力で実施している、注目されている地域。ボランティアは強い味方にも、圧力団体にもなる。授業内ではサポートに、放課後こども教室では主体性を持って、という明確な区別を伝える必要がある。教員のやりたいことが出来る学校は素敵だ。

20日(日)9:00-10:30

パネルディスカッション

テーマ「住民主体の地域づくり・まちづくりを推進するための具体的方途について」

コーディネータ―:長畑 実(山口大学エクステンションセンター センター長)

登壇者:

松畑煕一(中国学園大学・中国短期大学学長 NPO法人 連塾理事長)

林 節司(やましろ商工会経営指導員 錦川観光協会事務局長)

豊重哲郎(鹿児島県鹿屋市串良町柳谷自治公民館館長)

福嶋美奈子(社会福祉法人平生町社会福祉協議会事務局長)

●①地球環境危機 ②人口の危機 ③財政の危機 ④教育の危機 がある中で、今後の自治体は、人口減に何も対処せずゴーストタウン化するか、持続可能な地域づくりに取り組むかしかない。(長畑)

●新しい地域を創生していくリーダーの養成、「岡山の松下村塾」を目指して、岡山市の京山の麓に「コミュニティ・プラザ連塾」を2005年に私財を投じて建設、開講した。支え合って生きることは人間の本質。1人が変われば世界が変わる。まずは自分か変わっていこう。行政に任せてしまうのではなく、一緒に地域創生に取り組むべき。自分の殻を破る努力をしよう。(松畑)

●過疎が止められないので、交流人口を増やそうとしている。節分草という薬草の発見をし、南限が変わるのではと話題になった。節分草と共生するまちづくりをすすめている。「言うたらやる、やらぬなら言うな」「代案なくして批判なし」をモットーにしている。何かしようとすると必ず批判があるが、前向きに考えている。節分草を見に来る人のマイカーでの訪れは避け、地元を通るJRを利用してもらい自生地までは必ず商店街を通ってもらい活性化につなげている。(林)

●柳谷(やねだん)では自主財源を持って地域の課題は自分たちで解決している。自治公民館をトップに6つの部門にわけ管理。休耕地にカライモを植えて資金を捻出している。集落のお金を集めるのは止め、集落に休んでいるものを活用する。行政なくして地域再生はない。行政はパートナーである。反目者をいかにその気にさせるか、忍耐の体力が必要である。(豊重)

★補助金に頼らぬ地域再生 やねだんの挑戦 (記事)>>

10:45-11:45

記念講演 「夢はかなう、きっとかなう」

北原 照久(株式会社トーイズ 代表取締役・横浜ブリキのおもちゃ博物館 館長)

小学校の成績は体育以外オール1、中学校は退学に、なかなかうまくいかないまま、高校で出会った先生の「やればできるじゃないか」の一言が人生の転機となった。高校卒業時には総代となった。日本で一番高い山は誰でも知っているが二番目は知られていない。小さくても一番になることにこだわりを。

ツキの10箇条(1)プラス発想をする。(2)勉強好き。(3)素直であること。(4)感動する。(5)感激する。(6)感謝する。(7)ツイている人と付き合う。(8)親孝行する。(9)人はほめる。(10)ツイていると思い込む

夢は1人では実現できない。夢を叶えるためには、自分の夢を楽しそうに語ること。今まで100人中99人は自分をほら吹きと言ったが、1人は信用して応援してくれた。つまり、1000人に話せば10人が応援してくれるということ。10代で、絶対に乗りたいと思った外国製の車を50歳で手に入れ、52歳の時には17歳からのあこがれの人だった加山雄三さんに会えた。何十年かかっても夢は叶う。

北原さんインタビュー記事>>

2011年02月18日

アンケート結果(中頭地区社会教育委員等研修会)

ご参加いただいた皆さんからのアンケートをまとめました。

◆今日の研修会はいかがでしたか?

【社会教育委員】

・実践を通して率直な悩み、意見が伺える機会、又、研修成果が今後の活動に反映される。

・積極的な活動の思いを持ったパネラーの皆さんで発表もはきはき良かったです。

・教育委員会と社会教育委員の課題の共有化は必要と感じます。地域に入ってどんなことをどの程度して良いか戸惑いを持っていました。今日はありがとうございます。

・良かったと思います。1年生の生の声、各町村も同じなのかと感じました。

・勉強になりました(社会教育委員1年目)

・1年生の社会教育委員として実感を持って職務に当たられていると思います。

・とても興味深い研修でした。インタビュー形式も良かったです(1年目の委員の方々の登壇もgood!)

・自分自身も社会教育委員1年生です。何をしたりどうしたりと不安を感じながら活動していますが、今日の研修会に参加し、登壇者の皆様の言葉を色々聞けたこと、勉強になりました。今後も研修会を企画してほしいです。

・社会教育委員個人としての状況・社会教育委員の会合の状況が見えて、現在の自分と対比が出来た。

・研修会の進め方・・・インタビュアーの質問で内容が深くなりとても良かった。

・同じ悩み、同じ思いだと知った。

・研修会のテーマもよかった。1年目に聞きたかった。

・参加できてよかったです。「社会教育委員として実感の持てる在り方」として、行政任せでなく、社会教育委員会が「考えて、話し合って自ら動く」ことで地域が変わる、行政が変わる、社会教育委員自身が変わるということだと思いました。

【社会教育主事】

・良いテーマだと思います。お恥ずかしいことですが、私も委員に何を求め何を望むべきか確信が持てないまま、業務に当たっていましたが、今回少し光が見えました。村の社会教育(基本)計画を他の基本計画などと照らし合わせて作ってみようと思います。次の計画に委員の皆さんの意見を反映させていきたいと思いました。

・テーマ「社会教育委員として実感の持てる在り方とは」→内容があまり伝わりにくかった・どのように実感しているのか?又は、実感を持つ為には?

・他市町村の活動を聞けて良かった。

・率直な意見が聞けて良かった。

【社会教育指導員】

・どの役員、委員さんでも同じだと思いますが、1年目というのは何も知らない状態で終わってしまいますので、初めのうちで役割とか他市町村の意見等をいただければ社会教育委員としての役割を持てるのでは?

・良かった。

・社会教育委員の役割と仕事内容が見えてきたし、他地区の内容を聞くことが出来、自分のところでも参考になるところが多くあり、取り入れ委員活動へ活かしていきたい。

【その他】…教育委員会職員・行政担当者

・課題として学校と地域、社会教育委員の関わりを持つことが重要だと感じた。あまり活発ではない社会教育委員の活動が出来る場面を作っていくことを目指したい。

・パネリストの生の声が聞けて良かった。ただ経験のある人がパネリストであるとさらに深い体験談が聞けてよいかと考えます。

・社会教育委員1年目の方の話もですし、社会教育委員をやっている方々が「在り方」に?をもっているんだなということがよくわかりました。

・社会教育委員としての初任者の方々の意見を聞けて、委員の方々の率直な感想や疑問点と各登壇者の委員としての決意等を見れて、自分自身の今後の勉強材料になると思います。社会教育委員が自ら立案し、自ら地域や行政に働きかけるという思いが強いと分かりました。それを2年目、3年目と権限がついても、その構えを持ち続けて欲しいです。

・社会教育の幅の広さを感じました。皆さんの意見や発言の中から地域で是非取り組みたいものも見つけることが出来ました。ありがとうございました。

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

◆次回の研修はどういう内容を希望しますか?またお呼びしたいと思う講師がいらっしゃいましたらお書き下さい。

【社会教育委員】

・社会教育とは何か、法令を交えて説明が欲しいと思います。

・社会教育委員は必要か否か。

・指定管理制について。

・井上先生、森田先生は必要ですね。

・井上先生の講話を聞きたい(良い事例・社会教育へのアドバイス等)

・委員の選出の仕方

・職場の研修の必要性及び人材育成をお願いする。

【社会教育主事】

・社会教育計画を作る為の研修が出来たら…と思います。

・研修会の中であった1年目社会教育委員を対象にした研修会

【社会教育指導員】

【その他】…教育委員会職員・行政担当者

・井上先生、森田先生の進行が面白く、とても興味深い話を聞くことが出来ました。ありがとうございました。

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

◆ご意見、ご要望などご自由にお書き下さい。

【社会教育委員】

・11月実施の九州ブロック大会楽しみにしています。

・大変勉強になりました。今後の活動に活かしたいと思います。

・社会教育の目的、趣旨の定義についてもはっきりと知りたい。社会教育の重要性を行政も勉強してほしいと思います。

・なるべく多くの参加者が参画出来る研修もいいと思います(時間の制限もあると思うが)

・時間を増やして、もっと勉強(研修)したいです。

・生涯学習が叫ばれていた頃は、社会教育委員として期待と希望を持って臨んでいましたが、本日研修会の中でもありましたが、社会教育委員としてあまり必要とされていないように思います。学校教育、社会教育、同一の意識の下で活動出来れば明るい見通しが出来ると思います。

・私たち、社会教育委員自らが地域で実践活動してコーディネーターにつながりを持つことが重要。自らネットワークづくりを!

・1年生の社会教育委員の研修、法令的地域活動的役所内の組織的つながりの面

・本日の内容がすごくよかったので、1年目の活動に活かすため、時期は早い方が良い。(6月頃)

・社会教育委員1年目の人の研修をやるのはすごく必要!

【社会教育主事】

・この研修をもっと多数の方々にも参加させたいと思います。社会教育は今だからこそ必要だと思います。頑張っていきましょう。

・地域の行事などに積極的に参加することが社会教育委員の役割も活かせるということが分かりました。経験を活かして子どもたちに関わりたいのですが、出しゃばっているのではないかと思い、自分で歯止めをかけてしまいます。

・行政の担当として、社会教育委員の関わり(様々な意見交換)を更に行っていくことが必要と感じた→運営委員会の回数、持ち方も含めて

【社会教育指導員】

・西原の社会教育委員さんの提案に賛成です!今回のような1年目の委員さんの研修会を持っていただいたら、いろんな意見が出て私たちも参考になります。

・①学校教育②社会教育は車の両輪だと思うが、社会的にそのバランスは???また、社会教育の核ともいえる家庭教育が“それぞれ家庭の特徴があるから”の、逃げとも聞こえる言い訳の下触られていない気がする。①②が活発になればなる程、子どもたちは家にいる時間がなくなっています。

・各地の情報交換ができたら参考になります。社会教育委員の活躍が地域活性につながると思います。委員をもっと活用し、全面に(大事に)出してほしい。(手当も少ないが、手弁当が多い)

【その他】…教育委員会職員・行政担当者

・ぜひ今後も会議に参加し、参考にさせていただきたいと思います。

・社会教育委員として地域でうまくやっている事例等の聞ける研修会があるといい。

・社会教育委員による現場視察、教育委員との意見交換などの必要性を改めて感じた。事務局として出来ることを改めて検討したい。

2011年02月18日

平成22年度中頭地区社会教育委員等研修会

平成22年度中頭地区社会教育委員等研修会を開催しました。

社会教育委員の役割は

1.社会教育に関する諸計画を立案すること

2.定時または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じこれに対して意見を述べること

3.前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと

…と言っても実際に社会教育委員となって

「どんな活動すればよいのか」という言葉をこれまで何度も耳にしました。

そこで今回の研修テーマは、

社会教育委員自身がそれまでの活動を活かし

「実感を持つ」ためにはどうすればよいのかを探ろうというものにしました。

実際には年に数回程度の会議に参加し、

行政の企画を承認するのみ、といった状況も少なくないようでしたが、

自主的に集まって交流会をしているところや、

警察・自治会長・各小中の生徒指導と合同で月に一度集まっているところもありました(嘉手納町)。

なかなか他市町村の社会教育委員の活動を聞くことがないので良かった、

という声を多く聞くことが出来ました。

参加者が互いに学ぶことの多い研修となりました。

アンケート結果はこちらから>>

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●テーマ:「社会教育委員として実感の持てる在り方とは」

~経験を活かした積極的な関わり方を目指して~

●趣 旨:「社会教育委員として何をすべきか」という悩みをお互いに掘り起こし、これからの社会教育の諸課題に対応すべく、実際生活に関わる、各自のそれまでの経験、能力等の活かし方を考える機会とする。また、各自の疑問や課題を明確にし、今後の研修会の組み立ての参考にすることで、次年度沖縄県で開催の社会教育研究大会九州大会につなげる。

インタビュー・ダイアローグ方式で、

「今必要とされている、社会教育委員の役割とは?」というテーマに沿って

インタビューアー:

インタビューアー:井上講四さん(琉球大学生涯学習教育研究センター長・教育学部教授)

森田孟則さん(沖縄県社会教育委員)

登 壇 者 :社会教育委員(1年目の方)

登 壇 者 :社会教育委員(1年目の方)内間幸枝さん(1年目 うるま市社会教育委員)

大城 健さん(1年目 北中城村社会教育委員)

知花昌美さん(1年目 読谷村社会教育委員)

洲鎌 武夫さん(1年目 嘉手納町社会教育委員)

井上講四氏、森田孟則氏が社会教育委員のみなさんに

インタビューをしながらお答えいただきました。

社会教育委員、社会教育主事、社会教育指導員の方を中心に

中頭地区から42名、その他の地区から34名が参加して下さいました。(合計76名)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

登壇した社会教育委員のみなさんから・・

内間幸枝さん(うるま市):幼稚園教諭38年。幼稚園勤務の頃からPTAをはじめとする地域の方、老人会、婦人会、子ども育成会と関わっている。具体的には、老人会と婦人会がタイアップしている「みやらび会」でレクをするなどしている。うるま市は合併してから公民館講座が活発だったが、中央公民館が閉館になり、それまで活発だったサークルが休眠中のところもある(地理的に)。話があった時には社会教育課の課長が今までの活動を地域の為に活かしてくれないかと言われ、「社会教育委員とは何?」という思いがあったが、前向きに引き受けた。

大城健さん(北中城村):北中城村出身。北中城村社会福祉協議会勤務。社会教育法第20条の中に社会福祉の増進というのがあり、それで自分が社会教育委員にお願いされたのではないかと思う。福祉の視点から教育や子どもたちに関わることが出来たらいいなと思っている。これまで、必ずしも社会福祉協議会から社会教育委員が選出されてきたわけではないが社会福祉の分野からも社会教育委員が選出されることもある。会議に参加してみて、みな地域のリーダーであり活発。教育委員会の事業の中身まで見れるのは幸運。福祉関係の仕事をしているので、連携をとりたいときにとりやすい状況がある。一緒にできる機会を(役場、教育委員会、社会福祉協議会などそれぞれではなく)作れるのが社会教育委員の役割ではないか。会議ではアイデアがたくさんあり今後に活かせそうなアイデアが沢山ある。子どもに関しての教育は教育委員会が頑張っていてそこにうまく福祉が入り込めるチャンスをいただいている。

知花昌美さん(読谷村):小学校のPTA副会長、婦人会長などを歴任し、現在は理事。PTA評議委員、自治体の行政委員などもしている。社会教育委員になったのは、前任の婦人会長が退任した時引き継いだ。会議には参加しているが、研修に行っても内容をなかなか把握できないままにきている。

委員同士は4月に会議で自己紹介をし合い、3月に会議で会う程度。読谷村は2回の会議の実施と、あまり活発ではないので、日頃から会う機会があると話しやすい雰囲気が出来ると思う。

洲鎌武夫さん(嘉手納町):子ども会育成会の活動、PTAの活動、現在は青少年指導員であり、教育委員会との関わりも深く長いので社会教育委員に推薦されたのではないか。南風原町社会福祉法人で32年間勤務。上司も社会的な活動は進んでやるようにということで理解がある為、時間調整ができ活動しやすい。社会教育委員1年目の方も、地域のリーダーが多く活動を活発にやっており、地域の為の忌憚ない率直な意見を生涯学習課に言っているのが印象的。情報交換し共有していくことが大事である。嘉手納警察署、各自治会長、各小中高校の生徒指導のメンバーが集まり月に一度集まり、社会教育委員だけの会議はないがそれぞれが具体的な対応を考えている。嘉手納は会議を3回実施。そのほか今年度は西原町との交流会を持った。また行政職員と3名で佐賀県で開催された社会教育研究大会にも行った。その研究報告も実施している。課題としては、それぞれの社会教育団体の年間事業報告書を見ていると、事業の内容がマンネリ化している。その事業に対する報告会をもっと持ち、次年度に活かすにはどうしたらよいかと聞く場を持つ必要性があるのではないか。予算削減という現状があるが、研修会には積極的に参加していかなければならないと思う。情報さえ貰えば自主的に参加したいという委員もいるのでそれを強く主張していきたい。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

質問:

Q:北中城村では、150名の学校支援の地域ボランティアの交流会を持つことになった。各社会教育団体の方々やボランティアの方々、それぞれが社会教育委員の会議ではなくて、それぞれを結ぶ交流会等があるか?

A:

・嘉手納町は小中の気になる子どもたちを夏休みに宿泊学習をやって、その出会いをきっかけに知り合ってきている。

・読谷村は短歌サークルがあり、一昨年6年生を対象に授業の中に短歌サークルが入りサポートは社会教育委員がした。

・うるま市勝連小に読み聞かせサークルに入り、月一回の読み聞かせをしている。幼児向きの絵本でも高学年も感動して涙する場面がある。婦人会では文化部で平和学習や地域の婦人会でツアーで平和学習をしたり、ということはしている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3月23日(水)には宜野座村中央公民館で研修会を開催します。

3月23日(水)には宜野座村中央公民館で研修会を開催します。

2011年02月09日

第52回沖縄県社会教育研究大会

朝から雨が降り続き、肌寒い日でした。

期日: 平成23年1月28日(金)9:30~15:45

場所: 豊見城市中央公民館 大ホール

内容: 講演「青少年を健全に育てるための地域の役割」

講師 正平辰男氏(純真短大特任教授・福岡県社会教育委員連絡協議会会長)

シンポジウム「家庭、学校、地域が、今青少年のためにできること」

主催: 豊見城市教育委員会・沖縄県社会教育委員連絡協議会

●趣 旨:県内の社会教育指導者、社会教育団体の関係者、学校関係者などが一堂に会し、各地域における社会教育の状況や研究の成果を交流し合い、生涯学習の視点に立って、地域社会の変化に対応した社会教育の創造をめざして研究協議を行う。

佐賀県での研究大会でシンポジストとしてお話しされた

正平辰男氏による講演は、ユーモアを交えながらも、

現在の社会教育の現状に鋭く切り込むお話でした。

>>>佐賀県での様子はこちらから

◆講演:「青少年を健全に育てるための地域の役割」

講師:正平辰男氏(純真短大特任教授・福岡県社会教育委員連絡協議会会長)

・地域が担う青少年育成の役割~飯塚市庄内生活体験学校が示したもの~と題し、

通学合宿を年に20回、22年間続けて実施してきた実践現場からのお話があった。

高度経済成長期の産業構造の劇的な変化により、家族構成が変化したことが、

現在の子どもたちの変化につながっているとした。

少子化により兄弟が減り、近所づきあいも減り、人間関係体験が少ないことによって、

昔は家庭や地域で教わったこと(労働・勤勉・努力・忍耐・共同・規律を教わらなくなり、

全てを学校任せになっているという図式を指摘。

元の姿(昔の)に戻そうとしても無理であり、これには、新しい手だてを講じ、

生活の中で何を学んできたかを子どもたちに教えていく必要がある。

知識の不足は体験で補うことはできるが、体験の不足は知識で補うことはできない。

そこで、「通学合宿」を用い子どもたちの人間関係体験をさせている。

筑豊地域の子どもたちの問題点として

①学ぶ意欲が低い

②規範意識がゆるい

③自信を持てない(自尊感情が低い)

④体力がない

以上4つを挙げ、

通学合宿で6泊7日を各市町村で年に2回を全員参加で実施している。

庄内町の生活体験学校の様子を映像で紹介し、

排泄物を畑にまくために堆肥化するという「究極の後始末」も現代では隠され、

経験する機会がないが、

一度経験しておくことで生活がすべてつながっていることを体感することが出来ると述べた。

また、子どもたちは

「楽しくて、楽しいキャンプではなく、苦しくて、楽しいキャンプ」を求めているとし、

空腹とはどんな状態かを知らしめるため、

好き嫌いを言わせないような状態を作り、

食べることが命につながっている体感をさせるようなプログラムの進め方も工夫している。

ユーモアをたっぷり交えた、非常に参考にできるお話でした。

子どものこと、将来にことに対して本当に真剣に対峙し、

自分ごととして取り組んでいる例であり、

沖縄県でも大いに真似したい点がたくさんあったように思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆シンポジウム

テーマ「家庭、学校、地域が、今青少年のためにできること」

コーディネーター 嘉納 英明 名桜大学准教授

シンポジスト

①大城 朗 南城市立大里中学校校長・・・不登校ゼロの中学校

②古波藏 正 読谷村社会教育委員・・・みんぱくでこれまで137名の受け入れ

③池原 泰子 県警少年サポートセンター・・・大人が変われば子どもも変わる

*大城朗氏

・昨年6名いた不登校の生徒が今年4月からゼロになったのは、学校全体の先生の頑張りと地域との連携がある。「100回指導しても聞かないなら、101回指導しなさい」と伝え、また親の支援や指導にも力を入れている。毎年開催してきた、伝統芸能を学校全校生徒が参加し地域の人がサポートする「ふるさと伝統芸能祭り(ふる伝)」がある。PTAにふる伝委員会が出来、学校と地域をつないでいるのは区長や色々な地域の人たちである。自分から積極的に活動するというわけではなくても、いつでもなんでも動けますよという「待っている地域の人」がいるはずだ。小さい子に携帯電話を持たすということは「毒を飲ませているんですよ」といつも保護者に言っている。「あいさつ・ベル着・清掃」の普通のことを普通にしようと呼びかけている。学期ごとに目標を立て振り返りをさせている。体験活動を子どもにさせていく必要がある。島尻教育事務所での社会教育連絡協議会を市町村でもできないだろうか。

*古波藏正氏

・銀行の支店長を退職し、主夫となり家族を支えている。読谷村で行っている「みんぱく」をこれまでに137名受け入れてきた。家族それぞれが持ち場を持つことの大切さを実感することになった。また、みんぱくを終えた子どもたちから「ありがとう」と手紙が届くことは子どもの成長を感じられ、やりがいの一つである。家事全般を行うことで、これまでの妻の負担や世間の主婦の大変さを痛感した。PTA活動も読み聞かせも、自分が楽しむことでが子どもが楽しめるという。読谷村の社会教育委員の会議は年に2回で、顔合わせの次は決算という状況。月に一度の食事会やもっと人数も増やし、子どもや将来のために若い人も時間を割いてほしい。社会教育委員になって3年目となった。学校・地域・家庭のつながりが必要である。将来や子どもの為に色々やっていきたい。

*池原泰子氏

・農業で子どもの居場所づくりを行っている。JAの畑を使用していること(将来の農業人材を育てたい)や署長の私物の耕運機を使用できることなどが強み。取り組みで子どもたちが良い方向へ変化し、それを見て親も良い方向に変わっていっている。捕まえるたけではなく非行少年を生まない社会づくりを全国の警察は目指しているので、なにか気になる子どもについてはいつでも相談してほしい。全ての子が健やかに育つ環境を作るため、「気にかける」「愛情をかける」ということは警察だけではできないのでみなさんと協力していきたい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会場からの質問(浦添市社会教育委員 長田さんより)

Q:佐賀県で開催された社会教育研究大会九州大会のシンポジウムにて正平氏が登壇された。現在の社会教育は、厳しい社会教育行政の現状から離れていることについて、もう一度話をしてほしい。

A(正平氏)福岡県は社会教育報が制定されるより以前に全国初の公民館が設置された地域である。あのころの記録は「これがなければ生きていけないという」一目でわかる行事ばかりだ。(野菜の作りかた、きのこの栽培法など)今の公民館はどうか?明日公民館が無くなっても困らないような内容ばかりではないのか。社会問題を扱うとして不登校の問題も「言っても公民館は何もできないでしょ」とばかりに期待されず、また公民館は文化サークルは沢山あるにも関わらず高齢者施設で文化的なものを求めている人のところにはつなげられていないのではないか。何の役にも立っていない!筑豊でそうだと言っているのであり、当地(沖縄)がそうだとは言っていないが・・・。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ご参加された方、いかがでしたか?

正平氏に始まり、正平氏に終わるという、正平節が炸裂した一日でした。

今までのことを踏襲するのではなく、新たに課題に対する策を講じていく

その大切さと可能性を感じた時間となりました。

シンポジウムも、それぞれの方が地域の青少年のために活躍しておられ、

他地域でも具体的に参考にできる例ではなかったでしょうか?

2011年02月09日

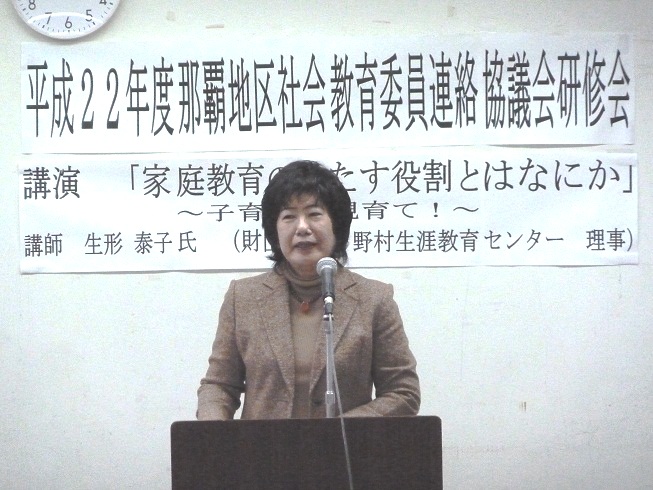

那覇地区社会教育委員連絡協議会

開催されました。

期日:平成23年1月27日(木)14:00~17:00

テーマ:「地域ぐるみで育てよう」~子育ては親育て~

場所:浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター 2階第1会議室

●趣 旨:地区内の社会教育委員をはじめ、社会教育行政関係者が一堂に会し、現在の社会教育における様々な今日的な課題等の解決や社会教育振興のための研究等を行うことにより、地区内各市町村の社会教育の充実を図るとともに、会員相互の親睦、情報交換を行うことを目的に研修会を行う。

【内容】

まずはじめに、

10月に佐賀県で開催された「第40回記念九州ブロック社会教育研究大会」

についての報告が、浦添市社会教育委員の長田隆子氏より行われた。

分科会での質疑応答の際、

「事例の実践等を委員自らできるかなではなく、自分の地域ではどういうシステムで、

どういう計画で取り入れることができるか考えることが委員の役割だと考える(長崎県)」

「行動する社会教育委員でありたい(大分県)」という意見を紹介。

シンポジウムの内容も詳しく、参加していない人にもよくわかる発表でした。

私も佐賀県の研究大会で長田さんとおなじ分科会に参加していました。

社会教育に関わる方は、さぁ、次は自分が動く番だ、と心新たにしたのではないでしょうか。

また、「家庭教育の果たす役割とはなにか」~子育ては親育て~と題し、

生形泰子氏(財団法人 野村生涯教育センター)の講演があった。

*次世代に何を残せばよいのか、どう生きるかが問われている時代であり社会教育委員の果たす役割は大きい。

*「何のために生きているのか」が見えない人が多く、人間関係が希薄でなにもかもインターネットで完結しようとする傾向がある。物は豊かになったが、心は貧しくなるばかりだ。情報量が増えたことにより、主体性が失われ、情報に流される選択をする人が増えている。

*「己がどう生きるのか、そこによりよい発展はあるのか、社会への還元ということで社会教育委員は動いている」とした。

子育てをしていた当時、野村生涯教育センターにて「良い子を育てるためにはどうしたらよいか」と聞くと、

「お母さんが変わらなければ変わりません」と言われたエピソードを披露し、

教えるものこそ学ばなければならないと述べた。

家庭は親子の教育の最大の場であり、無償の愛がその後、何があろうと子どもに乗り越えさせる力をつける.

受け身(育てなければならない)では何もできない、親が何に価値を置くかを子どもは生活の中で見ている。

自分で長い命を育てることのできる育児は楽しいものである。

思わず引き込まれるお話で、笑いあり、苦笑あり?の楽しい講演でした。

2011年02月07日

石垣島へ

社会教育委員の活動状況について伺って来ました。

石垣市では年に6回の会議があり、内、定例会3回・臨時会3回となっている。

地域の様々な活動(青少年育成、朝の挨拶運動、地域の新しい行事企画 他)を

23年間活発に行ってきた石垣市の社会教育委員石垣三夫氏にお話を伺いました。

現在、社会教育委員となって1年目で、社会教育とはなんなのか、

本を読んだりあちこちに足を運んだりと勉強中とのことです。

これまでの活動を活かしていきたい一方で、

石垣市の社会教育委員の課題としては

行政から上がってきたものを承認しているだけという状況に

「これでいいのか」という思い。自治公民館を社会教育委員で動かしていきたいとの思いがあり

「行動する社会教育委員でありたい。」

「地域の活動が好き。本当に楽しい!」

という言葉を何度も聞き、印象的でした。

また、弱体化している子ども会を復活させようと、

子ども会のない地域に子ども会を作ることや

学校で勉強の遅れている子どもに

地域の教員OBなどで学習を教える活動など積極的に新しい活動など

今後スタートさせていく予定という心強いお話をたくさんお聞かせいただきました。

また、

八重山地区社会教育連絡協議会臨時会(八重山教育事務所)にもお邪魔し

八重山地区社会教育委員6名+社会教育主事の方等、

9つの議題について2時間、熱心に会議が行われていました。

詳しい内容は3月発行の広報誌に掲載させていただきます。

八重山地区のみなさま、ありがとうございました。

2011年02月03日

子どもがイキイキする 大人がワクワクするコミュニケーション

平成22年度社会教育委託学級・読谷村青年団協議会社会教育学級

平成22年度第2回読谷村社会教育関係団体等合同研修会で

こんな素敵な研修会のお知らせです。

「子どもがイキイキする 大人がワクワクするコミュニケーション」

~子育てや家庭教育、保育や学校、職場や地域活動と、

幅広く活かせるスキルを体感しよう!!~

講師:岸 英光 氏(エグゼクティブコーチ)

私たちを取り巻く社会は、すべて人と人との関わり合いによって、

成り立っています。家庭生活や学校生活、職場や地域活動の場面で、

心地よくありがとうございました。相手とふれあいながら

心も体も軽やかに結果を創り出せるにはどうしたらいいのだろうか・・・

今回は

「パラダイム」「価値観の枠組み」を中心に、

人と人とを結ぶコミュニケーションスキルをとおして、

そのヒントを体感します。

※PDFが開きます。

http://image02.w.livedoor.jp/g/n/gakushin/cecfa87cf76585a8.pdf

2月10日は社会教育委員委員等研修会@北中城村 あやかりの杜 です。

http://gakushinnamane.ti-da.net/e3200157.html