2011年02月18日

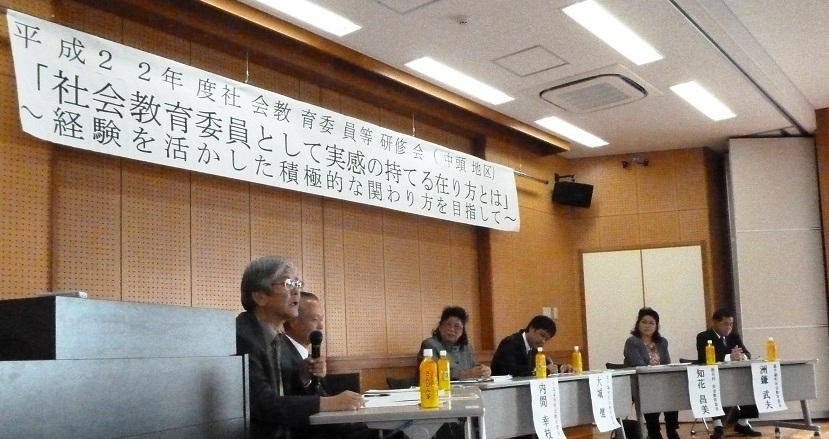

平成22年度中頭地区社会教育委員等研修会

平成22年度中頭地区社会教育委員等研修会を開催しました。

社会教育委員の役割は

1.社会教育に関する諸計画を立案すること

2.定時または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じこれに対して意見を述べること

3.前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと

…と言っても実際に社会教育委員となって

「どんな活動すればよいのか」という言葉をこれまで何度も耳にしました。

そこで今回の研修テーマは、

社会教育委員自身がそれまでの活動を活かし

「実感を持つ」ためにはどうすればよいのかを探ろうというものにしました。

実際には年に数回程度の会議に参加し、

行政の企画を承認するのみ、といった状況も少なくないようでしたが、

自主的に集まって交流会をしているところや、

警察・自治会長・各小中の生徒指導と合同で月に一度集まっているところもありました(嘉手納町)。

なかなか他市町村の社会教育委員の活動を聞くことがないので良かった、

という声を多く聞くことが出来ました。

参加者が互いに学ぶことの多い研修となりました。

アンケート結果はこちらから>>

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●テーマ:「社会教育委員として実感の持てる在り方とは」

~経験を活かした積極的な関わり方を目指して~

●趣 旨:「社会教育委員として何をすべきか」という悩みをお互いに掘り起こし、これからの社会教育の諸課題に対応すべく、実際生活に関わる、各自のそれまでの経験、能力等の活かし方を考える機会とする。また、各自の疑問や課題を明確にし、今後の研修会の組み立ての参考にすることで、次年度沖縄県で開催の社会教育研究大会九州大会につなげる。

インタビュー・ダイアローグ方式で、

「今必要とされている、社会教育委員の役割とは?」というテーマに沿って

インタビューアー:

インタビューアー:井上講四さん(琉球大学生涯学習教育研究センター長・教育学部教授)

森田孟則さん(沖縄県社会教育委員)

登 壇 者 :社会教育委員(1年目の方)

登 壇 者 :社会教育委員(1年目の方)内間幸枝さん(1年目 うるま市社会教育委員)

大城 健さん(1年目 北中城村社会教育委員)

知花昌美さん(1年目 読谷村社会教育委員)

洲鎌 武夫さん(1年目 嘉手納町社会教育委員)

井上講四氏、森田孟則氏が社会教育委員のみなさんに

インタビューをしながらお答えいただきました。

社会教育委員、社会教育主事、社会教育指導員の方を中心に

中頭地区から42名、その他の地区から34名が参加して下さいました。(合計76名)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

登壇した社会教育委員のみなさんから・・

内間幸枝さん(うるま市):幼稚園教諭38年。幼稚園勤務の頃からPTAをはじめとする地域の方、老人会、婦人会、子ども育成会と関わっている。具体的には、老人会と婦人会がタイアップしている「みやらび会」でレクをするなどしている。うるま市は合併してから公民館講座が活発だったが、中央公民館が閉館になり、それまで活発だったサークルが休眠中のところもある(地理的に)。話があった時には社会教育課の課長が今までの活動を地域の為に活かしてくれないかと言われ、「社会教育委員とは何?」という思いがあったが、前向きに引き受けた。

大城健さん(北中城村):北中城村出身。北中城村社会福祉協議会勤務。社会教育法第20条の中に社会福祉の増進というのがあり、それで自分が社会教育委員にお願いされたのではないかと思う。福祉の視点から教育や子どもたちに関わることが出来たらいいなと思っている。これまで、必ずしも社会福祉協議会から社会教育委員が選出されてきたわけではないが社会福祉の分野からも社会教育委員が選出されることもある。会議に参加してみて、みな地域のリーダーであり活発。教育委員会の事業の中身まで見れるのは幸運。福祉関係の仕事をしているので、連携をとりたいときにとりやすい状況がある。一緒にできる機会を(役場、教育委員会、社会福祉協議会などそれぞれではなく)作れるのが社会教育委員の役割ではないか。会議ではアイデアがたくさんあり今後に活かせそうなアイデアが沢山ある。子どもに関しての教育は教育委員会が頑張っていてそこにうまく福祉が入り込めるチャンスをいただいている。

知花昌美さん(読谷村):小学校のPTA副会長、婦人会長などを歴任し、現在は理事。PTA評議委員、自治体の行政委員などもしている。社会教育委員になったのは、前任の婦人会長が退任した時引き継いだ。会議には参加しているが、研修に行っても内容をなかなか把握できないままにきている。

委員同士は4月に会議で自己紹介をし合い、3月に会議で会う程度。読谷村は2回の会議の実施と、あまり活発ではないので、日頃から会う機会があると話しやすい雰囲気が出来ると思う。

洲鎌武夫さん(嘉手納町):子ども会育成会の活動、PTAの活動、現在は青少年指導員であり、教育委員会との関わりも深く長いので社会教育委員に推薦されたのではないか。南風原町社会福祉法人で32年間勤務。上司も社会的な活動は進んでやるようにということで理解がある為、時間調整ができ活動しやすい。社会教育委員1年目の方も、地域のリーダーが多く活動を活発にやっており、地域の為の忌憚ない率直な意見を生涯学習課に言っているのが印象的。情報交換し共有していくことが大事である。嘉手納警察署、各自治会長、各小中高校の生徒指導のメンバーが集まり月に一度集まり、社会教育委員だけの会議はないがそれぞれが具体的な対応を考えている。嘉手納は会議を3回実施。そのほか今年度は西原町との交流会を持った。また行政職員と3名で佐賀県で開催された社会教育研究大会にも行った。その研究報告も実施している。課題としては、それぞれの社会教育団体の年間事業報告書を見ていると、事業の内容がマンネリ化している。その事業に対する報告会をもっと持ち、次年度に活かすにはどうしたらよいかと聞く場を持つ必要性があるのではないか。予算削減という現状があるが、研修会には積極的に参加していかなければならないと思う。情報さえ貰えば自主的に参加したいという委員もいるのでそれを強く主張していきたい。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

質問:

Q:北中城村では、150名の学校支援の地域ボランティアの交流会を持つことになった。各社会教育団体の方々やボランティアの方々、それぞれが社会教育委員の会議ではなくて、それぞれを結ぶ交流会等があるか?

A:

・嘉手納町は小中の気になる子どもたちを夏休みに宿泊学習をやって、その出会いをきっかけに知り合ってきている。

・読谷村は短歌サークルがあり、一昨年6年生を対象に授業の中に短歌サークルが入りサポートは社会教育委員がした。

・うるま市勝連小に読み聞かせサークルに入り、月一回の読み聞かせをしている。幼児向きの絵本でも高学年も感動して涙する場面がある。婦人会では文化部で平和学習や地域の婦人会でツアーで平和学習をしたり、ということはしている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3月23日(水)には宜野座村中央公民館で研修会を開催します。

3月23日(水)には宜野座村中央公民館で研修会を開催します。